La matinée a commencé avec Osama, un film de Siddiq Barmak, de 2003, dans une immense salle pleine à craquer. Au cours du film, j’ai pensé avoir mal lu la date de sortie, et ai vérifié plus tard tant la forme et le fond étaient d’actualité, si ce n’est novateur. Le film date de 2003, mais il aurait pu être de cette année. La salle était pleine, et la chaleur et l’inconfort des chaises en plastique ont été mis entre parenthèses, le temps de ce film captivant.

[dropcap size=small]O[/dropcap]sama raconte l’histoire d’une fillette, de sa mère, de sa grand-mère et de toutes les autres femmes lors de la prise de pouvoir par les Talibans. Il commence par montrer dans un Afghanistan endeuillé par les guerres, une manifestation pacifiste de femmes en burqa qui réclament le droit de travailler. Un groupe de Talibans arrive pour les disperser au canon à eau, ou les emprisonner. Une mère et sa fillette qui se rendaient à l’hôpital sont prises dans la débandade. On suit alors ces deux femmes, leur combat pour survivre et les répressions qu’elles et leurs semblables subissent, jusqu’à dans les actes les plus innocents du quotidien.

On peut facilement suivre l’intrigue et comprendre le contexte socio-politique dans lequel il s’insère, grâce à des informations judicieusement données par les dialogues. La caméra sait saisir toute la force des détails et trouver le meilleur angle pour révéler l’essentiel de chaque situation. Par exemple ; la mère ne pouvant rentrer toute seule chez elle, selon les nouvelles restrictions des Talibans, un homme lui rend service en la raccompagnant sur son vélo. La caméra suit leur course, à hauteur de l’axe de la roue arrière du vélo, avec au premier plan les pieds de la femme qui dépassent de la burqa. Joliment croisés, chaussées de petites sandales simples et féminines, ils se balancent doucement au rythme des cahots. C’est un moment aérien et paisible, presque insouciant.

Et puis soudain la roue s’arrête, on entend une voix hors-champ, très autoritaire, reprocher au cycliste d’être un idiot de transporter ainsi sa femme, car on voit ses pieds et « cela pourrait exciter les hommes ». L’interpellé s’excuse avec soumission, acquiesce, promet qu’il ne le refera plus. La burqa remue un peu et retombe sur les pieds. Le vélo reprend sa course.

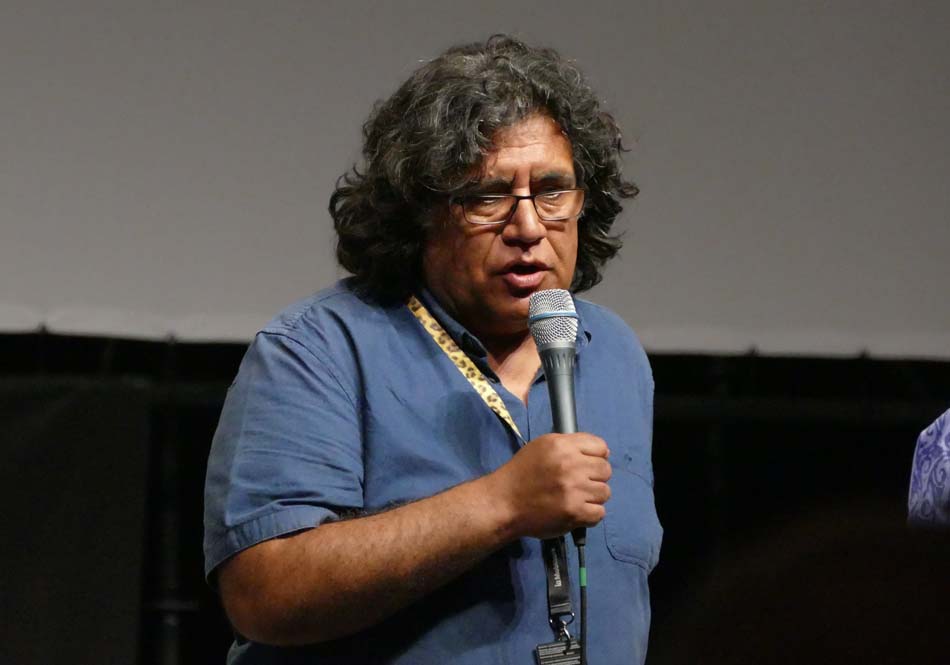

Ce n’est qu’un détail, mais l’ambiance change complètement ; à cause du malaise de la réprimande et de ces pieds, élément féminin et humain, désormais masqués par le tissu. Tant de choses sont dites avec si peu d’éléments. D’habitude, à la fin d’un film, il reste quoi… un dixième de personne pour les questions-réponses ? Un centième plutôt ? Contrairement à la plupart des projections, il n’y a pas eu de débandade précipitée dès le début du générique. Les gens sont restés comme pétrifiés sur leur siège, et je n’ai jamais vu autant de monde rester pour les questions-réponses. De fait, la salle était presque plus pleine que pour une projection normale. Outre le nombre, ce qui était impressionnant aussi était le ton viscéral des questions, des « mais pourquoi, c’est comme ça !? » qui résonnaient presque comme des reproches directs au réalisateur, qui a répondu à toutes les questions, qui étaient nombreuses, avec générosité. Encore merci à Siddiq Barmak pour ce film.

Parfois, après certains films, il est difficile d’aller voir la séance suivante. On a besoin d’espace et de temps pour respirer et reprendre ses esprits. Une heure et demie plus tard, je ne me sentais pas encore tout à fait prête, mais je suis tout de même allée voir « Wajib », de Annemarie Jacir. C’était heureusement un film assez calme. A Jérusalem, un père accompagné de son fils vont distribuer les invitations pour le mariage de sa fille. Ils vont les porter personnellement, de main à main, en prenant un thé ou un café pour la politesse chez chacun des convives. Cela donne l’occasion de nombreux échanges, qui nous permettent de mieux comprendre l’ambiance, la culture, la mentalité et les traditions de la région. Et bien entendu l’histoire de cette famille, la relation entre le père et le fils qui est parti travailler en Italie, et la fille qui se marie. Ce n’était pas des plus passionnant, mais tout de même intéressant dans la construction de l’histoire, et de la relation entre ce père et ce fils, par le dialogue. D’ailleurs, le fils a un petit faux air de Jeff Bridges, je ne vous dis que ça…

La séance suivant était le succulent « Lucky » de Caroll Lynch, avec Harry Dean Stanton, sur qui repose tout le film, et David Lynch. C’est l’histoire de Lucky, un vieil homme au franc-parler détonnant et à la santé de fer, qui atteint l’âge où la mort devient plus qu’une lointaine éventualité. C’est beau, tendre, lent et plein d’humour. C’était comme une discussion entre deux rancheros, qui se se balancent nonchalamment sur leurs rocking-chairs, sous leur porche. Vous savez, ces longues conversations décousues, avec des phrases qui s’enchaînent et se répondent sans hâte. Profondes et philosophiques, sous leur dehors de banalités. La salle a applaudi avec enthousiasme à la fin de la projection.

Il ne me restait plus qu’à courir au GranRex, de l’autre côté de Locarno, pour voir « Cat People ». Là, grosse déception ; séance complète. Ça arrive. J’en ai profité pour finaliser un article, en attendant la séance de « Sparring », de Samuel Jouy, avec Mathieu Kassovitz. L’histoire de ce qu’on appellerait un «loser » ; un boxeur qui n’a pas eu assez de talent, ou assez de chance, ou assez de support moral, qui a perdu 33 combats et qui, en fin de carrière, accepte de faire le sparring pour l’entraînement d’un boxeur en vue. Ça tirait sur les grosses ficelles, et ce n’était pas très novateur, mais ce n’était tout de même pas trop mal.

Dans ce film, c’est surtout le côté touchant qui l’emporte ; l’entêtement et le courage de cet homme qui, malgré les échecs, continue à avancer. Ce boxeur un peu cabossé qui, au besoin, accepte un travail un peu humiliant, mais qui permettra à sa famille d’avoir un meilleur niveau de vie. Et financera le piano de sa fille qui lui permettra peut-être, à elle, accéder à son rêve. Et rien que pour cette persévérance et sa volonté d’un meilleur pour un autre que lui, en fait un type qui n’est pas si « loser » que ça.

La dernière séance était « Good Time », de Ben et Joshua Safdie. C’est l’histoire d’un type passablement instable et violent, mais assez malin et réactif, qui décide de faire un braquage avec son frère très limité mentalement. Le braquage tourne mal et son frère se fait attraper. Sortir son frère de prison devient alors une idée fixe. L’univers est glauque, violent, composé de gens paumés et qui survivent grâce à la délinquance. Tout ça enregistré avec une caméra ou un sujet qui bougent sans cesse, des plans trop rapprochés avec une mise au point qui tarde, un fil narratif décousu et un jeu d’acteur qui ressemblait beaucoup à celui de Vincent Gallo. C’était assez pénible à voir sur un très grand écran et ça ne m’a pas apporté beaucoup plus qu’un bon mal de tête.

Fin médiocre pour une journée qui avait pourtant bien commencé…

A voir aussi :

Premier jour au Festival de Locarno, avec au programme :

https://www.daily-movies.ch/locarno-2017-premier-jour

– Rétrospective Jacques Tourneur

– Moor, de Jamshed Mahmood Raza

– Scary Mother ou Sashishi Deda, d’Ana Urushadze

– Demain et tous les autres jours, de Noémie Lvovsky

– Soirée d’ouverture, très glam

Deuxième jour du Festival :

https://www.daily-movies.ch/festival-de-locarno-2017-jour-2

Avec au programme :

– 28, film sri-lankais de Prasanna Jayakody

– El Pisito, de Marco Ferreri

– Distant Constellation , de Shevaun Mizrahi

– Out of the Past , de Jacques Tourneur

– Laissez bronzer les cadavres , d’Hélène Cattet et Bruno Forzani