Divisant autant la presse française que la rédaction du Daily Movies, Paolo Sorrentino s’est affirmé en une poignée de films seulement comme l’un des cinéastes les plus captivants de ces dernières années. À travers cette cinquième Séance de rattrapage, nous proposons de revenir sur la filmographie du cinéaste italien, les rédacteurs revenant sur l’un de ses films qu’ils ont découverts pour la première fois.

Los Angeles le 2 mars 2014. La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino remporte l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Après avoir reçu la prestigieuse statuette plaquée d’or, le cinéaste napolitain, accompagné de son fidèle acteur Toni Servillo, entame le discours usuel du lauréat. Il remercie l’Academy, Tony (Servillo) et ses producteurs avant de rendre un hommage émouvant à ses sources d’inspiration : Federico Fellini, les Talking Heads, Martin Scorsese et Diego Maradona. En une seule phrase, cet ancien étudiant d’économie et de commerce synthétise parfaitement l’essence même de son cinéma.

Au travers d’une mise en scène dynamique et poétique, composée de travellings d’une élégance rarissime, Sorrentino est souvent comparé à Federico Fellini, dont il est considéré par la critique transalpine comme le digne héritier. Avec sa « grande bellezza », le cinéaste napolitain a réussi à tutoyer Fellini en magnifiant sa muse, la Caput Mundi (capitale du monde), comme seul le maestro avait réussi à le faire avant lui.

Outre une mise en scène élégante, l’une des autres composantes majeures du cinéma de Sorrentino est la musique. A l’image de Quentin Tarantino, le réalisateur italien utilise des musiques (des tubes) existantes en puisant dans sa playlist aux accents pop/rock. Ces sources diverses – dont notamment Cake (L’uomo in più), The Album Leaf (L’Ami de la famille), Cassius (Il divo), Trevor Green (This Must Be the Place), Bob Sinclar (La Grande Bellezza) – sont souvent intégrées dès le processus d’écriture, ce qui se traduit à l’écran par une symbiose parfaite. Les morceaux choisis transcendent ainsi les cadres précis du metteur en scène napolitain et ces scènes finissent par s’imprégner directement dans la rétine du spectateur.

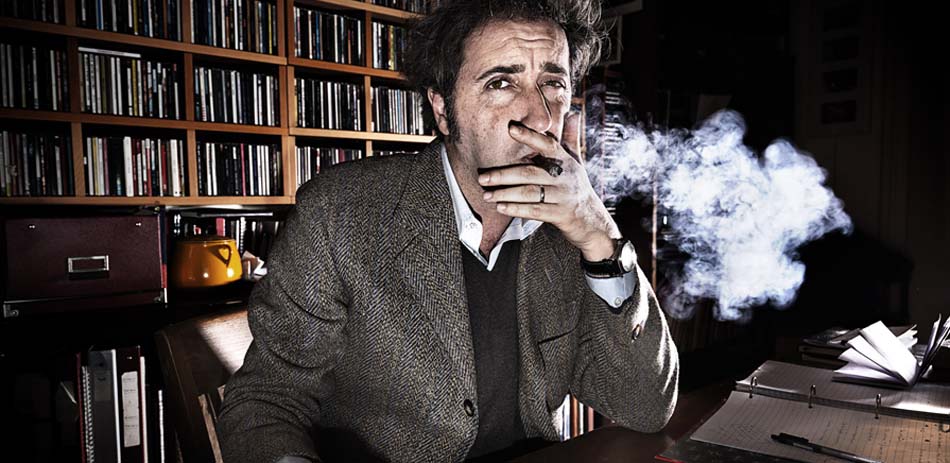

La comparaison entre Scorsese et Sorrentino semble également évidente au travers du rapport intime entre ces deux grands cinéastes et leur acteur principal. Ainsi le duo Sorrentino/Servillo fait écho au mythique couple Scorsese/De Niro. Toni Servillo, cet acteur de théâtre et de cinéma dont Sorrentino adore la façon de fumer, incarne avec maestria les pendants cinématographiques de son Paolo. Tout comme Robert De Niro, Servillo est un acteur physique, un vrai caméléon qui s’efface totalement et se transforme à chaque œuvre en un personnage atypique au nom improbable (Antonio Pisapia, Titta Di Girolamo et Jep Gambardella). Des écorchés de la vie et des amoureux éternels.

L’association avec le footballeur argentin Diego Armando Maradona, véritable dieu vivant aux yeux des tifosi napolitains, peut paraître surprenante voire même incongrue au premier abord, mais finalement, c’est celle la plus significative. A l’image d’El Pibe de Oro, Paolo Sorrentino est un surdoué de technique, un fuoriclasse qui au travers d’un seul plan, d’une seule scène – voire d’un(e) simple action – est capable d’illuminer les yeux des spectateurs.

C’est avec son quatrième long-métrage, Il divo : La spettacolare vita di Giulio Andreotti (Prix du Jury au Festival de Cannes en 2008) que j’ai (tardivement) découvert l’univers cinématographique si personnel de Paolo Sorrentino. Mais il aura fallu moins de cinq minutes pour avoir un véritable coup de foudre. La magistrale ouverture du biopic sur le politicien gérontocrate italien est une parfaite illustration des composantes si particulières du cinéma du réalisateur napolitain. Depuis, film après film, mes yeux n’ont cessé de briller devant des œuvres d’une rare beauté et d’une poésie presque perdue. Des films portés (majoritairement) par un Tony Servillo en état de grâce et une mise en scène aussi élégante qu’envoûtante. Car les œuvres de Sorrentino, l’homme en plus du cinéma italien, font partie intégrante de la grande beauté du septième art.

[David Cagliesi]

Les Conséquences de l’amour, 2004

« Je ne suis pas un homme frivole, la seule chose frivole chez moi, c’est mon nom, Titta di Girolama. »

Titta Di Girolama vit depuis huit ans dans une chambre d’hôtel cossu d’un village suisse, suivant un horaire digne des gardiens du temps helvètes. Derrière un masque d’impassibilité, le quinquagénaire juge le microcosme qui l’entoure, tout en prenant soin de cacher son Moi le plus profond et d’accentuer son pouvoir de fascination. En plaçant enfants, femme et ami hors du cadre qu’il a depuis longtemps établi, Titta a fini par développer une vision du monde qui lui fait écrire dans un carnet sa méfiance face aux conséquences de l’amour…

Réalisé en 2004, le second long-métrage de Paolo Sorrentino représente l’exil moderne avec brio et une certaine fascination: le protagoniste Titta réside un écrin et le voir agir entre le bar de l’établissement et une mystérieuse banque voisine semble être le motif de départ. Cependant dernière la monotonie de son quotidien, Titta cache un secret, et alors que la première partie du film a pu faire dire aux plus sévères qu’elle relève d’une «splendide vacuité», la seconde muée en polar mafieux ne se laisse pas juger si facilement.

Toni Servillo (Gomorra, Il Divo, La Grande Bellezza…) dont la composition est remarquable de justesse, parvient sans peine à donner une note d’élégance à cet ovni tragique. Regard vitreux et port de tête altier, Servillo crève l’écran. En plus, l’image est belle ! La photographie somptueuse du chef opérateur Luca Bigazzi fait sans doute du duo Sorrentino-Bigazzi l’un des tandems les plus prolifiques du cinéma italien actuel. Bref, à voir ou à revoir de toute urgence…

[Mariama Balde]

L’Ami de la famille, 2006

Ma première « rencontre » avec Paolo Sorrentino eut lieu lors de la sortie de son quatrième long-métrage de fiction : Il Divo. Les magazines qui me faisaient office de référence à l’époque avaient, d’après mes souvenirs, fortement apprécié. C’est donc avec une confiance mêlée de doute que j’allai découvrir cette biographie d’un politicard italien que, d’après les érudits que je lisais, tout le monde semblait connaître. Ce n’est que plus tard que je compris que beaucoup de journalistes avaient très vite tendance, après la lecture d’un dossier de presse ou une page Wikipedia, à se considérer comme des spécialistes d’un sujet pourtant bien obscur. Personnellement, le personnage de Giulio Andreotti ne me disait rien et la perspective d’un biopic sur un homme d’Etat transalpin ne me laissait pas espérer un film très « rock-n’roll ». Pourtant, malgré son sujet, le film ne m’ennuya pas. Rythmé, plutôt audacieux, ce portrait haut en couleurs d’un personnage a priori assez terne me força à ne pas oublier le nom de « Paolo Sorrentino ».

Puis vinrent, This Must Be The Place et La Grande Bellezza. Des portraits encore, audacieux toujours mais remplis d’esbroufe. Pas de quoi grimper aux rideaux ni ériger des barricades mais ces œuvres poseuses contenaient suffisamment de surprises pour que j’y trouve mon compte. Ce n’est que maintenant, avec la sortie de Youth, que je prends conscience de l’importance du clivage qui existe entre les admirateurs et les détracteurs du réalisateur italien. Néanmoins, ces batailles de clochers me semblent pétries de préjugés, vaines et ridicules. Pour un cinéphile qui aligne les films avec boulimie, l’intérêt n’est-il pas de se lever chaque matin vierge, avec l’espoir de découvrir, même dans la dernière des daubes, le plan, la réplique ou la musique qui donnerait un semblant de sens au prix d’un billet de cinéma ?

Bref, tout cela pour dire qu’il ne semble pas y avoir dans le cinéma de Sorrentino de quoi s’insurger.

C’était cependant avant L’Amico Di Famiglia. Le portrait venu de nulle part d’un homme sans intérêt qui arnaque, viole et humilie… Après la découverte du film, je suis plus que compréhensif face à tous les reproches dont on accable le cinéaste :

Brève revue :

Sorrentino est mauvais scénariste – Tout à fait ! Pourquoi passer près de deux heures à nous parler d’un homme laid, lâche, veule et si peu sympathique sans le faire évoluer ni nous raconter une véritable histoire ?

Sorrentino frime – Complètement. Les scènes inutiles à la narration qu’il utilise pour étaler sa science de l’image préfabriquée et bien polie auraient plus d’efficacité dans le monde de la publicité.

Sorrentino est prétentieux et racoleur – Pas faux ! Il profite ici de l’image « glamour » et cinégénique de la mafia pour créer son personnage. Comme si ça allait bien se vendre à l’étranger… Le petit malin ajoute quelques séquences musicales « pop » et espère séduire le public international.

Sorrentino est mysogine – Vous penserez ce que vous voudrez mais lorsque dans un film, les femmes sont soit des fardeaux, des pleurnicheuses ou des bombes sexuelles « à discrétion », l’opinion que porte son auteur sur la gente féminine engeance ne laisse plus de doute.

Sorrentino peut mieux faire – Bien sûr, et on l’espère. Chacun de ses films recèle quelques moments de grâce. Un plan ou une séquence où l’artiste trop sûr de lui s’oublie et livre de simples et grands moments de pur cinéma.

Vous l’aurez compris… Cette petite Séance de Rattrapage ne m’aura pas vraiment élevé. Non content de camper sur mes positions de soi-disant « esprit ouvert », je me retrouve dans la même position de l’imbécile qui ne croit plus en rien. Au cinéma en tout cas… mais c’est déjà beaucoup !

[Etienne Rey]

Il Divo, 2008

Sorrentino, c’est d’abord cet étrange film qu’est This must be the place, que je vais seulement voir car Sean Penn a vraiment une drôle de gueule sur l’affiche… Gentiment décalé, drôle et juste ce qu’il faut d’existentiel, ce film ne me laisse pourtant pas un souvenir implacable. La suite se déroule dans un avion où je découvre La Grande Bellezza (sur un immonde écran minuscule), et là par contre, c’est le choc. D’une beauté affolante, ce film m’emporte totalement. Toni Servillo est parfaitement parfait et la thématique de l’absurde et de la beauté du vide me parle complètement. Enfin un réalisateur italien digne de ses prédécesseurs (Fellini, Visconti, Pasolini) et qui sait tenir sa caméra. Et puis il y a Il Divo, dont on me parle depuis des années déjà… mais bizarrement l’occasion de le voir se faufile toujours entre mes doigts. Jusqu’à cette nouvelle Séance de Rattrapage.

Premier film notable de Sorrentino (mais sa quatrième réalisation), lauréat du Prix du Jury de Cannes 2008, Il Divo est un thriller politique, basé sur la vie de Giuliano Andreotti, politicien italien émérite, mais aussi et surtout « parrain » supposé. Mystérieux, voire mystique, le récit s’articule donc autour de ce personnage discret, peu bavard et pragmatique. Mais loin de respecter les règles surannées du biopic, Il Divo emploie une narration aussi énigmatique que son personnage principal. Des pistes s’ouvrent sans cesse et les résolutions sont aussi rares que les sourires d’Andreotti. Les temporalités se chevauchent et l’ellipse est Reine. Le seul point d’ancrage est Andreotti lui-même. Ainsi, on a plus l’impression de vivre les évènements depuis son intimité, que de l’extérieur.

Sorrentino profite donc de cette méthode scénaristique pour ne mettre en avant que les nœuds dramatiques importants, en tirer le plus d’effet possible et donner ainsi un rythme soutenu au film entier. Sa mise en scène hybride, entre classicisme d’une maîtrise absolue et influences américaines du genre (Lumet, Friedkin), prend toujours à revers les attentes du spectateur et joue sans cesse de ce contraste entre la vie intime et intérieure d’Andreotti et sa vie publique.

Ce qui ressort alors d’Il Divo, c’est surtout une impression, un mystère et une beauté plastique fabuleuse, mais encore en mutation. Sorrentino nous offre une fenêtre sur un personnage plus qu’énigmatique, mais n’a pas l’affront de nous proposer une réponse. Il laisse tout flotter, tout en ancrant son récit dans une réalité bien palpable. Car, au final, qui est Andreotti, un homme politique calculateur, un corrompu sans pitié ou un humaniste réaliste ? Il Divo témoigne de la fascination et du mystère de ce personnage qui, malgré son manque apparent d’émotion, reste un homme d’action et de volonté sans pareil. Mais aussi un homme aux prises avec des conflits internes, certes assez vagues, mais très présents. C’est ce que l’on ressent du moins, grâce à l’empathie bâtarde créée entre l’exposition des dilemmes d’Andreotti et leur absence de causes et d’effets clairs.

Seule une séquence esquisse une réponse possible et saisissante. Celle où Andreotti, clairement « mis en scène », assis dans son fauteuil et face caméra, déclame haut et fort et avec une émotion semblant incontrôlable, ses idéaux, ses frustrations et sa colère face à l’absurdité du système italien. Cette scène est très courte et se perd facilement dans les deux heures du film, mais là est la clé du mystère Andreotti, le seul début d’une réponse palpable ; dans ces quelques brèves minutes d’intensité et d’honnêteté saisissantes, mais quasi-insaisissables. Comme une étoile, qu’on a beau scruter de loin, mais qui a des années-lumière n’est déjà plus là, comme cette étoile qu’est « il divo » (l’étoile en italien), le surnom le plus connu d’Andreotti.

Mais malgré toutes ces qualités et sa maestria évidente, Il Divo ne dépasse pas les fulgurances de La Grande Bellezza, qui reste pour moi le chef-d’œuvre de Sorrentino. Serait-il capable de réitérer cet exploit avec Youth ? Rien n’est moins sûr, à la vue des premières critiques du film…

[Florian Poupelin]

This Must Be The Place, 2011

Je n’ai découvert Paolo Sorrentino que très récemment, grâce l’insistance de mon cousin qui me répétait depuis des années que je devais absolument voir Il Divo. J’ai fini par suivre son conseil et me suis pris une énorme claque. Les cadres esthétiques et parfaitement pensés, les mouvements de caméra amples et gracieux, la grande part accordée au sensoriel et à l’onirique ; dès les premières secondes et ce génial plan renvoyant au Nosferatu de Murnau, j’étais conquis et me promettais de visionner au plus vite le reste de la filmographie de cet auteur qui m’avait irrémédiablement tapé dans l’œil. J’enchaînais donc avec L’Homme en plus, Les Conséquences de l’amour et La Grande Bellezza, qui me confirmaient le talent de Sorrentino. Et ce n’est pas This Must Be The Place, l’une de ses dernières œuvres qu’il me restait à découvrir, qui va changer la donne.

Sean Penn y incarne Cheyenne, ancienne star de rock gothique rongé par les démons du passé. Ayant mis un terme prématuré à sa carrière en raison d’un drame dont il se tient pour responsable, il vit une retraite ennuyeuse à Dublin en compagnie de sa femme pompier (l’excellente Frances McDormand). L’annonce de la mort de son père, avec lequel il avait cessé tout contact, va le forcer à quitter son morne quotidien pour se rendre à New York. Là-bas, il décidera de poursuivre la quête qu’avait entreprise son père pour retrouver l’ancien nazi qui fut son tortionnaire à Auschwitz. Lancé dans une traque dont il ignore la raison profonde, Cheyenne trouvera dans son périple à travers les États-Unis l’opportunité de se découvrir lui-même et de faire enfin la paix avec son passé.

Pour son premier film en langue anglaise, le cinéaste italien livre un road movie contemplatif à la fois drôle et bouleversant, où le sérieux se dispute à la légèreté et l’horreur côtoie la grande beauté. A l’image de l’incroyable performance de Sean Penn, le film progresse constamment sur le fil, frôlant régulièrement l’outrance et le mauvais goût mais parvenant toujours à rester parfaitement crédible et cohérent. Ainsi, la mise en images très esthétisante du territoire américain pourrait passer pour de la simple esbroufe, l’effet « carte postale » par lequel pèchent de nombreux road movies. Pourtant, elle se révèle toujours en adéquation avec l’état mental du héros, ce dernier traversant des paysages de plus en plus désertiques au fil de son périple. De même, si l’utilisation de la Shoah comme toile de fond du voyage a pu valoir à Sorrentino de violentes critiques le taxant d’irresponsable, elle s’insère au contraire sobrement et de manière tout à fait logique dans le parcours psychologique qui structure le récit. Car, road movie exige, c’est bel et bien dans une aventure intérieure que se lance Cheyenne en partant à la rencontre du drame paternel. Le rapport au père et au pays natal est ainsi une thématique répétée de bout en bout, chaque personnage croisé faisant écho aux questionnements du héros sur le sujet (de l’Amérindien silencieux qui profite de sa voiture avant de disparaître dans l’immensité désertique qui fut sa terre à la jeune mère célibataire qui reprendra goût à la vie à son contact).

Beau et touchant, This Must Be The Place est une quête initiatique étrange et envoûtante, dotée de superbes images magnifiées par une excellente bande-son. Un très bel objet bien moins creux qu’on a pu le dire, qui me rappelle pour ma part que, parfois, écouter les conseils cinéphiliques de son entourage peut amener à de belles découvertes.

[Thibaud Ducret]

La Grande Bellezza, 2013

Étrange… La même semaine durant laquelle je découvre pour la première fois et sur grand écran La Dolce vita de Federico Fellini, le nom du réalisateur choisi pour la nouvelle Séance de Rattrapage de la rentrée arrive sur mon mail : Paolo Sorrentino. Ce réalisateur ne m’est bien entendu pas inconnu, cependant je n’ai vu aucun de ses films. Pourtant, depuis la sortie cinéma en 2013, La Grande Bellezza m’intrigue, d’autant plus que mes amis cinéphiles me répètent inlassablement : « Quel grand film ! ». Mon choix était donc inévitable…

Après 2h20 de pur bonheur une chose est indiscutable, en tout cas à mes yeux, La Dolce vita et La Grande Bellezza ont bien des points en commun, comme si le film de Sorrentino prolongeait celui de Fellini et nous montrait le personnage incarné par Marcello Mastroianni dans La Dolce vita bien des années après, vieillissant et regardant avec nostalgie et philosophie son passé glorieux. Il y a aussi la ville de Rome, qui, dans les deux films tient un rôle prépondérant. Ville millénaire, ville magnifique, elle est au centre de l’histoire et happe les personnages sans jamais les laisser s’échapper.

Toutefois, La Grande Bellezza » est surtout un film sur le temps qui passe, sur les choix d’une vie, sur l’amour, le sexe, sur la vieillesse, la religion, la mort, dont le personnage principal, Jep Gambardella, personnifie toute au long d’une histoire merveilleusement contée par un Sorrentino en pleine possession de ses moyens…

Critique d’art et écrivain au charme indéniable malgré les années, Jep Gambardella fête ses 65 ans tout en se remémorant avec ses amis les années consumées. Auteur d’un seul livre ayant eu beaucoup de succès il y a quarante ans, il est devenu par la suite un journaliste et critique de théâtre reconnu, invité dans toutes les soirées mondaines de la capitale. Les années ont passées et, arrivant au seuil de la vieillesse, Jep cherche aujourd’hui un sens à sa vie dans cette ville de Rome aussi fascinante que dangereuse…

La Grande Bellezza s’ouvre et se referme sur un cercle (regardez bien jusqu’à la fin du générique final), symbole préfigurant la quête du personnage principal qui se questionne sur le sens de sa vie – sur le sens de la vie -, la vieillesse amenant son lot de remises en question, quand le corps rappelle à chacun la fragilité de la vie humaine et la futilité de certaines choses. Le symbole du cercle pose les grandes lignes du récit, la perfection (la grande beauté), l’absolu (l’amour), l’infini (la vie) et le divin (la mort). La mise en scène de Paolo Sorrentino épouse également une autre symbolique du cercle : le mouvement. La caméra du cinéaste est de la sorte en perpétuel mouvement, créant une sorte de balade envoutante procurant un sentiment de flottement tout en suivant le protagoniste principal à travers Rome et ses grandes beautés, alternant avec des séquences d’anthologie.

La fête d’anniversaire de Jep sur une musique endiablée (« Far l’amore » de Bob Sinclar), présente une jet set romaine fatiguée et à la poursuite d’un idéal de jeunesse ; la séquence de chirurgie esthétique de groupe complètement démentielle ; la réunion des anciens amis où Jep, exacerbé par l’attitude de l’une de ses conquêtes (?), ose une diatribe au débit de mitraillette, laissant la pauvre femme bien démunie ; ou encore cette séquence durant une soirée mondaine en l’honneur d’une jeune artiste qui ne demande rien de moins que de vivre son enfance, montrant toute la bêtise et la futilité d’un monde adulte qui se regarde le nombril. Séquence directement prolongée par une plongée dans des musées de la capitale à la découverte de vraies grandes beautés, d’une splendeur étourdissante, pour finalement arriver jusqu’à la longue conclusion autour d’une figure haute en couleurs, La Santa (une sorte de Mère Teresa extravagante), dont on ne saura pas si elle est un pur produit de l’imagination débordante du personnage principal et amenant le récit sur le divin et la religion, tellement importante en Italie. Autant de séquences qui soulignent la citation du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline sur laquelle s’ouvre le film, donnant ainsi à la recherche de Jep une forme imaginaire flottant dans une réalité enchantée.

Et comme le dit si bien Jep Gambardella au terme de cette œuvre intemporelle : « Au fond, ce n’est qu’un truc… Oui, un truc ! ».

Fidèle à Paolo Sorrentino, Toni Servillo est magistral dans le rôle de Jep Gambardella. Dès son apparition en gros plan cigarette à la bouche et grimaçant, à l’aspect de bouffon vieillissant, jusqu’à son dernier plan, également en gros plan, sur un visage triste mais libéré, l’acteur irradie le film de sa prestation proche de la perfection. Accompagné d’une belle brochette de comédiens, tous représentant parfaitement cette société mondaine italienne, la direction d’acteurs de Paolo Sorrentino est également une des grandes réussites du film.

Bref, La Grande Bellezza, définitivement, se vit plus que se raconte, donc précipitez-vous sur cette magnifique œuvre cinématographique pour expérimenter vous-même tant de beauté…

Et vous aurez certainement compris combien ce film a été pour moi une très belle découverte, ce qui me pousse maintenant à combler un manque grandissant depuis sa vision et découvrir l’œuvre de cet immense cinéaste digne héritier de Federico Fellini… En attendant forcément avec impatience son nouveau film, Youth !

[Jean-Yves Crettenand]