Le réalisateur français Antoine Barraud signe avec « Madeleine Collins » son troisième long-métrage. Également scénariste de cette production franco-belgo-suisse, ce dernier ne cache pas que l’écriture aura été longue et prenante pour finalement accoucher d’une héroïne à la double, « digne d’un roman du 19ème ». Et c’est en Virginie Efira qu’il l’a trouvée, actrice dans laquelle il reconnaît, même dans les affres de la manipulation, l’humanité des plus grandes.

Antoine Barraud, comment bien résumer « Madeleine Collins » et ne rien spoiler ?

C’est l’histoire d’une femme, Judith, qui fait des allers et retours entre deux pays et deux familles, et qui utilise l’alibi professionnel pour le faire. On peut dire que le film commence à un moment où cet équilibre très fragile commence à vaciller. Parce que cette femme a développé une architecture mentale complexe pour réussir à faire tenir tous ces mensonges et garder un calme d’apparence. La logique voudrait qu’elle fasse un choix, mais elle va au contraire s’attacher à sa position et opter pour une fuite en avant, allant jusqu’à défendre l’indéfendable.

On pourrait penser que Judith est folle. Mais quel regard vous portez personnellement sur elle ?

Très affectueux, pour ma part. C’est quelqu’un qui me touche beaucoup. Le mensonge est condamné de fait par la société. C’est mal, un point c’est tout. Mais je pense qu’il y a des différents degrés de mensonges et des raisons de mentir qui peuvent être parfois entendables ; se sentir étriquée dans sa vie, ne pas se sentir au bon endroit, ni avec les bonnes personnes, avoir l’impression de ne pas vivre une intensité de vie à laquelle on pourrait prétendre, et puis l’envie de se libérer finalement. Et quand on ne peut pas accéder au meilleur, pour différentes raisons, il reste le mensonge. Je ne dis pas que c’est glorieux, ni que ça n’a pas de prix, car ça en a un, justement. Et il peut y avoir des dommages collatéraux, on peut faire du mal autour de soi. Mais je dis juste que les raisons d’un mensonge peuvent être entendables, touchantes même. Et je vois en Judith quelqu’un qui recherche une forme de liberté, d’accord avec elle-même, alors je suis très indulgent avec elle.

On a l’impression qu’il lui faut justement ses deux vies parallèles pour qu’elle soit tout à fait elle-même…

Je tenais en effet à ce qu’aucune de ses deux vies ne soit un carcan ni un cauchemar. Par exemple, je ne voulais pas que son mari Melvil, chef d’orchestre interprété par Bruno Salomon, soit un mari pantoufle ni un mari agressif ou trompeur. Je voulais au contraire que ce soit un mari idéal, amoureux, et qui lui offre une belle vie. Et non pas que l’envie de fuir ce mariage soit une évidence pour Judith. Un gouffre identitaire s’est ouvert sous ses pieds à la suite de plusieurs événements, et à l’intérieur duquel elle est tombée. De là, elle a cherché comment remonter et qui elle serait en remontant. Parfois, on dirait une enfant qui teste les limites pour voir jusqu’où elle peut aller. C’est le cas notamment lorsqu’on lui demande qui elle est vraiment et qu’elle fournit un autre nom. Tout cela alimente sa quête identitaire.

« Je pense qu’il y a différents degrés de mensonges et des raisons de mentir qui peuvent être parfois entendables »

Voir à l’écran une femme mener une double vie, ce n’est pas courant. C’est encore très connoté masculin. Est-ce aussi cela qui vous a intéressé ?

Ce n’était pas une volonté de départ. Je fonctionne par flashes qui m’apparaissent et cela m’amène à une histoire. Mais oui, effectivement, c’est sûr que c’est intéressant, car tout est à faire. J’ai juste retrouvé une comédie avec Miou-Miou qui parlait de cela à l’époque (ndlr: « Attention ! Une femme peut en cacher une autre » de Georges Lautner, 1983). Mais sinon, la double vie des hommes est partout, dans la vie comme à l’écran. Pour une femme, c’est plus compliqué. Elle ne peut cacher une grossesse, par exemple. Alors oui, c’est un obstacle qui m’a excité.

En 2022, avec Internet, on a l’impression que tout le monde se connaît, que l’on peut être pistés n’importe où avec nos téléphones. Vous pensez qu’il est encore de mener une double vie de nos jours ?

Pour tout vous dire, les téléphones et particulièrement les réseaux sociaux ne m’intéressent pas. L’idée même de s’auto-ficher me sidère. Comme si l’on n’était pas déjà assez fichés comme ça ! Moi, je n’ai pas même pas Internet sur mon propre téléphone. J’essaie de ne pas être un réac, mais quand on me renvoie l’argument-massue « il faut vivre avec son temps », je réponds que son temps est parfois stupide. C’est vrai, on n’a jamais autant parlé de communication et pourtant, il n’y a jamais eu aussi peu de communication. Mais pour revenir à votre question, je crois que même dans la société actuelle, mentir, ça se fait à deux. Réseaux sociaux, téléphones ou pas, un mensonge est de toutes façons débusqué en une seconde. Donc lorsqu’un mensonge s’installe, c’est qu’on lui laisse l’espace pour s’installer. C’est un accord tacite. Quelqu’un à qui l’on ment veut bien qu’on lui mente.

Le public a trouvé dans « Madeleine Collins » des références à « Vertigo » (1958) d’Alfred Hitchcock. Vous vous en êtes réellement inspiré ?

Pas du tout, je suis même surpris que les gens en parlent. Bien sûr, j’attribue les noms de Madeleine et Judith, comme ceux que portent l’héroïne Kim Novak dans « Vertigo », mais ce personnage est une marionnette des hommes, contrairement à Judith dans « Madeleine Collins », qui, elle, mène la barque. Mais si influence hitchcockienne il y avait eue, ça aurait plutôt été avec « Marnie » (ndlr : « Pas de printemps pour Marnie » en 1964), film dans lequel on voit cette femme être constamment dans la peur de se faire démasquer. C’est un sentiment qui était proche de celui que je voulais pour Judith.

« Je savais qu’avec Virginie Efira, je pouvais aller très loin dans la manipulation du personnage, sans que le spectateur ne la lâche. »

Vous dites par contre vous être inspiré de « Kramer contre Kramer » (Robert Benton, 1979). Mais en quoi donc ?

C’est un film que j’aime énormément. On oublie à quel point c’est un chef d’œuvre du cinéma. Même s’il est secondaire, le personnage de Meryl Streep est extraordinaire pour les années 1970, qui plus est dans un tel film à stars et donc à gros budget. Cette femme qui abandonne son enfant, puis se bat pour le récupérer, au risque de détruire ce qui s’est créé entretemps entre son père et lui, avant de décider le ré-abandonner… C’est un personnage féminin extraordinaire, à l’écriture comme à l’interprétation. Qui d’autre que Meryl Streep aurait pu faire passer des choses aussi complexes et sombres, tout en restant aussi humaine ? Peu d’actrices, pour sûr. Malgré la cruauté de ses actes, on continue de dire qu’il y a forcément de l’humanité dans ses choix, et c’est le génie absolu d’une actrice. Et je crois que Virginie Efira a ce truc rare. Quoi qu’il arrive, on l’aime et on cherche l’humanité dans ce qu’elle fait. Elle est tellement solaire et lumineuse. Elle a cette beauté, mais qui n’est pas écrasante. Je savais qu’avec elle, je pouvais aller très loin dans la manipulation du personnage, sans que le spectateur ne la lâche.

Alors Virginie Efira, c’était donc une volonté de départ dans le projet ?

J’ai pensé à elle tout de suite à la fin de l’écriture, mais pas pendant que j’écrivais. C’était un processus si compliqué, long et prenant que je n’ai pensé à rien d’autre à ce moment-là. Mais j’avais en effet besoin de ce côté sain et solaire pour le rôle de Judith.

On sent aussi l’alchimie entre elle et la jeune Loïse Benguerel, qui incarne Ninon. Comment prépare-t-on un enfant de quatre ans à des scènes aussi émotionnelles que celles auxquelles on assiste dans « Madeleine Collins »?

Je crois qu’il y a plusieurs facteurs. À commencer par le fait de choisir l’enfant, mais aussi sa maman. Celle de Loïse, Laurence, est aussi comédienne, ce qui fait qu’elle avait une compréhension du plateau. Elle était aidante, bienveillante, proche et absente quand il le fallait. Et puis Loïse a beaucoup travaillé avec un coach en amont du tournage et sur le plateau. Cette dernière l’aidait à transposer les émotions perturbantes en des émotions inoffensives, qui ne pouvaient pas l’atteindre personnellement. Par exemple, plutôt que de lui faire travailler la peur, elle lui faisait travailler le froid, sachant qu’à l’image, l’impression serait la même. Du coup, Loïse avait toujours l’impression d’être dans un jeu. Et le facteur le plus important, c’est sans doute la personne avec qui l’enfant partage le plan. Avec Virginie, elles avaient créé une intimité, de la connivence. Pour la scène de la forêt, qui est une scène très forte, Virginie lui parlait pendant les plans. C’est elle qui a quasiment dirigé Loïse.

Le personnage principal a tellement d’identités qu’il finit par ne plus en avoir du tout. Pourquoi avoir choisi « Madeleine Collins » comme titre pour ce film ?

Pourquoi ? Je ne sais pas. Là encore, ce sont des choses qui me viennent comme ça et que je laisse venir. C’est inconscient. Mais j’aime ce titre parce qu’il sonne comme un roman du 19ème. Et pour moi, c’est ça que s’offre le personnage, être digne d’une grande héroïne de roman.

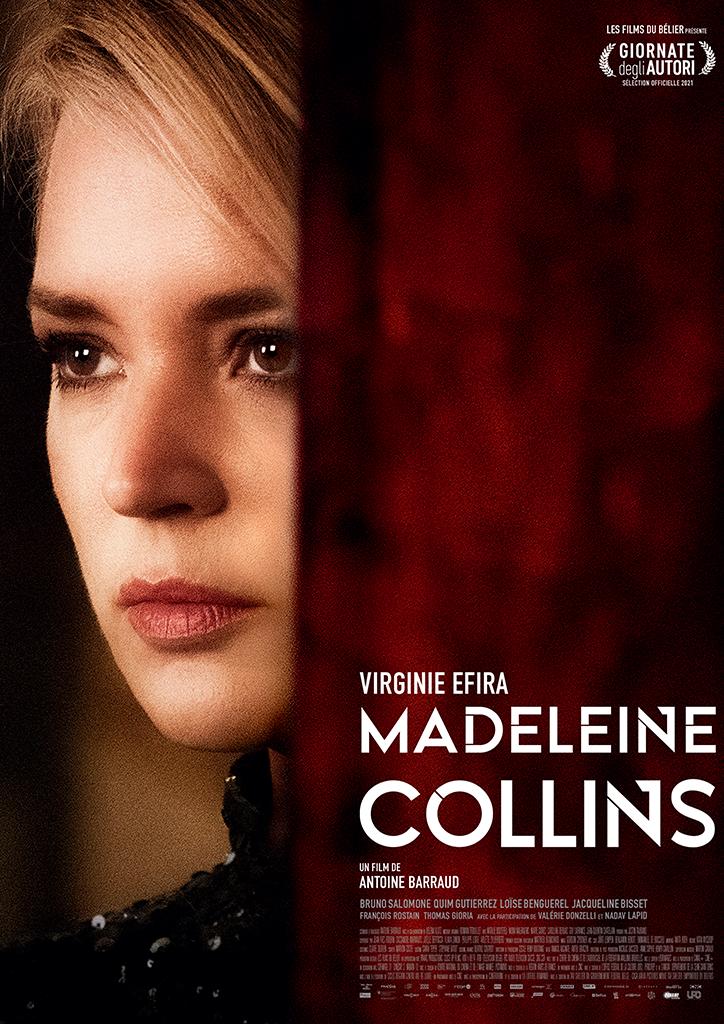

Madeleine Collins

FR – CH – BEL – 2021

Durée: 1h47 min – Drame, Thriller

Réalisateur: Antoine Barraud

Casting: Virginie Efira, Bruno Salomone, Jacqueline Bisset, Quim Gutiérrez, Valérie Donzelli

Filmcoopi

09.02.2022 au cinéma