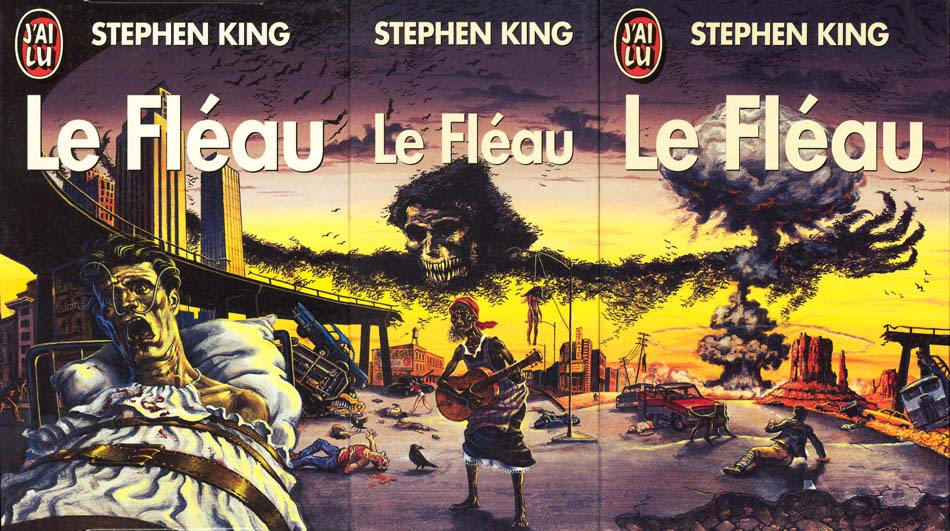

Publiée pour la première fois en 1978 avec une version diminuée et censurée, Le Fléau décrit un monde apocalyptique suite à une épidémie touchant 99,6 % de la population mondiale due à une erreur de sécurité.

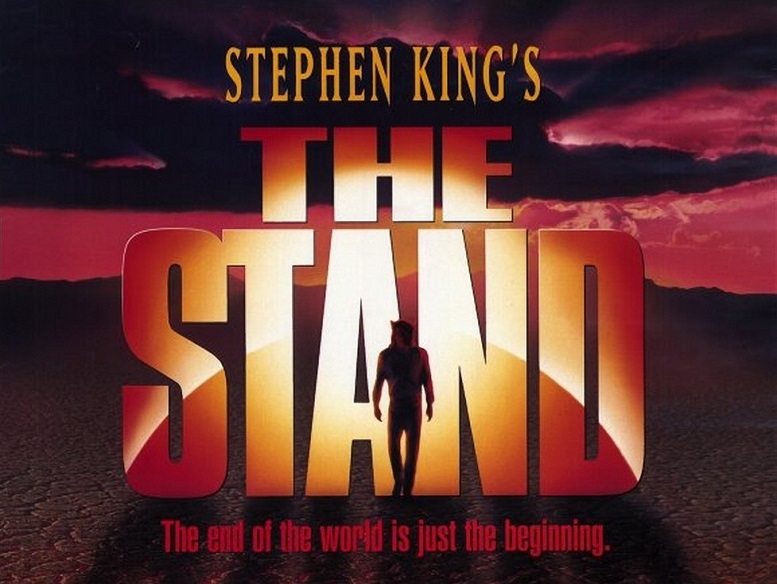

En 1990, Stephen King peut enfin publier le roman en deux tomes et sous une forme, bien que réécrite en partie, plus fidèle au manuscrit de départ. À l’époque, il ne pense pas que cette fiction sera portée à l’écran et heureusement pour nous, il a tort. Bien entendu, la mini-série n’est pas un grand moment de tournage d’un point de vue technique, mais il devient rapidement culte à l’instar de certains autres longs métrages issus de la bibliographie impressionnante de Mr. King (« Carrie », « Christine » ou « ça »). Ce roman provient directement d’une nouvelle de Stephen King nommée « La drôle de grippe » écrite vite fait et distraitement, comme il l’avoue lui-même dans la préface de la publication du Fléau en 1990. Les quelques changements et libertés prises lors de l’écriture du scénario ne sont naturellement pas du goût de tout le monde, comme c’est toujours le cas lors d’une interprétation télévisuelle ou cinématographique.

Par exemple dans le roman, Nick Andros le sourd-muet est noir, Tom Cullen est plus âgé, Fran Goldsimth est plus indépendante, Harold Lauder est obèse, l’Ordure se nomme la Poubelle et Nadine Cross rencontre Larry Underwood en compagnie de Joe qui finit par parler. Ce sont là quelques différences notoires qui changent considérablement la perception du public sur le plan sociologique, si cher au personnage de Glen Bateman. Tous les personnages vivent une suite d’événements plus ou moins terribles et traumatisants sur le chemin qui les mène vers Mère Abigail ou vers l’homme noir.

Le Mal est un mââle puissant, orgueilleux, suffisant et doté de pouvoirs surnaturels. Le Bien est féminin, fragile, volontaire, apôtre d’un Dieu quasi inexistant, menant les peuples vers une promesse de société meilleure. Là, où la pantomime religieuse paraît tellement facile à poser, Stephen King entremêle les accusations sociales et capitalistes, les injustices de classes et sexistes et enfin ridiculise subtilement, trop peut-être, l’aveuglement face aux dogmes religieux. Cette œuvre, qui a eu de la peine à trouver sa place chez les éditeurs, reste encore aujourd’hui une thèse de la dégénérescence humaine.

Les survivants à l’épidémie du mal bleu reconstruisent une société sur les mêmes principes que l’ancienne et ce, dans les deux camps. Répression, lois, contrôle, autorité. Nous sommes réduits à tourner en rond. Voilà le constat de ce livre, même en essayant de changer les choses afin de les améliorer, le naturel hiérarchique revient au galop. C’est triste. Finalement, une épidémie qu’elle soit naturelle ou surnaturelle est ce qui pourrait arriver de mieux à la planète, en tout cas. L’être humain est une expérience foireuse, quelle que soit la manière dont on tourne le projet. Les initiatives de solidarité et de partage purs ne font pas long feu, car cet animal a besoin, dans sa majorité, de barrières, de règles à suivre, et de dirigeants qui se montrent forts et volontaires.

« Le Fléau » est une dissertation sur la faiblesse humaine que les petits bonheurs ne suffisent pas à effacer. Cette œuvre est magistrale en ce sens sociologique et toujours d’actualité. Le génie du roi de l’horreur sait nous le dépeindre sur fond de divertissement d’épouvante, histoire de faire passer le message en « douceur ». En tout cas, nous voilà prévenus !