Connu pour être « le mec qui a fait un film avec un iPhone » dans le cadre de son long-métrage Tangerine en 2015, Sean Baker revient à des outils plus ou moins traditionnels pour réaliser The Florida Project, fragment de vie qui poétise l’enfance de quelques gamins qui grandissent dans des motels abordables, d’un violet un peu vétuste, juste à côté du magique parc à thème Disneyworld aux Etats-Unis, lieu préféré des enfants du monde entier. Il nous raconte son projet teinté d’une « triste ironie »…

C’est vraiment super, et dans un sens, j’ai l’impression que les choses devaient se passer comme ça parce que si nous avions eu les financements à l’époque où on les voulait, nous n’aurions pas fait « Tangerine » et Brooklynn n’aurait pas été née à ce moment-là pour faire le film (ndlr : Brooklynn Prince, qui incarne Mooney dans The Florida Project). C’est donc vraiment beau de voir comment les choses se sont faites un peu d’elles-mêmes. De plus, le film semble recevoir un bel accueil.

Avez-vous un lien spécial avec ce film ou pas particulièrement ?

Juste le fait que, et je ne sais pas si les gens ici ou en Europe le savent, mais il existe une série dans les années vingt et trente qui s’appelle « Les Petites Canailles » (ndlr : Little Rascals dans sa version originale). C’est au travers de cette série qu’il existe une connexion pour moi, j’ai toujours voulu faire un film qui leur soit un hommage à cent pour-cent, car ils ont eu tellement d’influence sur toute ma carrière. Ça, c’est pour moi, et en ce qui concerne mon co-scénariste Chris Bergoch il adore Disney, il est vraiment un très grand fan. Sa mère habite même dans la région de Kissimmee (ndlr : au sud d’Orlando où se trouve le parc à thème Disneyworld). Et il a fait quelques voyages là-bas, tout en m’envoyant des articles sur ce qu’il se passait là-bas. Je n’ai visité cet endroit qu’une seule fois dans ma vie, quand nous y sommes allés en famille, à dix ou onze ans, il me semble. Donc je n’ai jamais vraiment eu une véritable relation avec ce monde-là, mais j’ai par contre vu du potentiel dans cette histoire et la possibilité pour moi de pouvoir réactualiser la série Little Rascals.

Et c’est donc votre co-scénariste qui vous a proposé cette histoire ?

Nous avons commencé en sachant que nous voulions une histoire entre une mère et une fille. Mais c’est vraiment lui qui m’a apporté les articles de journaux qui témoignaient de cette situation où des familles entières vivent dans des motels pas chers, avec des enfants qui y grandissent, seulement à même pas quelques kilomètres de Disneyworld, qui est considéré comme l’endroit le plus magique sur Terre par les enfants. Bien que ce soit un problème au niveau national, comment ne pouvais-je pas aborder la triste ironie de ce qu’il se passait là-bas. En s’intéressant à cet endroit particulier, nous nous sommes dit que cela aurait plus d’impact que de filmer la même situation au New Jersey par exemple, parce que c’est tellement inattendu. Et il y a tellement de personnes qui ont visité Orlando et le parc, certaines personnes disent même que c’est une des capitales touristiques du monde, avec des millions de visiteurs chaque année, ce qui, à mon avis, donne aussi plus de force et de réel à ce film.

Vous vouliez malgré tout faire une fiction et pas un documentaire ? « Tangerine », par son esthétique, se rapproche plus du documentaire, bien qu’il n’en soit pas un, donc comment avez-vous appréhendé cette situation concrète et réelle pour en faire un film de fiction ?

Je suis un auteur dramatique par-dessus tout, mais j’adorerais faire des documentaires ! Quand je regarde mes héros, comme le réalisateur autrichien Ulrich Seidl ainsi que Oliver Stone, je vois qu’ils font des allers-retours, et j’admire beaucoup cela ! Si j’avais le temps, parce que c’est vraiment une question de temps, j’en ferais… Mes films prennent généralement trois ans à réaliser, car je suis impliqué dans l’écriture, dans le tournage, dans la post-production et dans la promotion, donc cela prend un temps fou. Si je faisais moins de fiction, j’aurais le temps de me concentrer sur le documentaire, et j’ai l’impression que je vais devoir le faire un de ces jours. Il y a aussi la question des outils ; j’aimerais beaucoup tourner un documentaire avec un iPhone parce que je n’aurai pas besoin d’une équipe technique au complet. Je suis un auteur dramatique, j’aime faire des films de fiction, construire et contrôler une histoire, et travailler avec des acteurs. On a utilisé certaines techniques de style documentaire et qui je pense, parfois, brouille les frontières et propose quelque chose d’hybride, un entre-deux, mais, c’est principalement dû au style, et faire croire au public que c’est un documentaire.

Après avoir été « le mec qui a fait un film avec un iPhone », vous êtes retourné à des outils plus « traditionnels » si l’on peut dire pour The Florida Project, sauf pour la scène finale ?

Oui exact, ainsi que pour une partie des scènes de nuit, par exemple lorsque les filles sont à la piscine, et la bagarre dans le parking. Ces scènes ont été tournées digitalement, avec une Alexa. J’ai fait un truc que je trouve vraiment cool, mais qui je crois n’intéresse pas les gens : j’ai fait un « film-out », c’est-à-dire que j’ai transféré ces scènes filmées digitalement pour ensuite les scanner à nouveau numériquement. La scène tournée à l’iPhone en a vraiment l’esthétique, alors que ces scènes digitales transmettent vraiment ce rendu de la pellicule.

Vous avez donc une relation particulière avec la pellicule, le tournage en celluloïd, qui est d’ordre nostalgique, esthétique… ?

Oui, mais c’est vraiment lié à l’esthétique pour moi, pas du tout nostalgique. Je crois que je suis dans une position un peu étrange parce que, avec « le film à l’iPhone » et avec mon influence reçue du Dogme 95, influence qui m’a d’ailleurs amené à faire « Take Out », que je n’aurai pas fait sinon, ne m’aurait pas fait glisser sur ce chemin. L’idée, c’était vraiment d’utiliser ce qu’on avait. Et dans ce cas, la vidéo semi-professionnelle est très utile. Si on n’a pas les moyens de tourner sur film alors tant pis, c’est mieux de prendre les outils qu’on a à disposition. Et c’est pour cela que quand les gens disent que « Tangerine » les a inspiré, je suis si heureux et je me sens si bien. J’aime vraiment prêcher qu’il faut utiliser n’importe quel moyen à disposition pour faire un film. Mais, en même temps, nous vivons à un moment où la menace de la mort du celluloïd est tout à fait concrète et ce média risque d’être juste mis de côté juste pour des questions économiques. On devrait garder tous les média vivants, et particulièrement celui-ci qui a créé l’art cinématographique en tant que tel. Avec ce film, j’ai fait ma part, ma petite part, pour aider à garder le médium vivant et promouvoir la pellicule. Parce que si on a les moyens, franchement, je ne vois pas pourquoi ne pas le faire, vraiment.

Avec « Tangerine », je suis très content qu’on ait tourné avec l’iPhone parce qu’on avait besoin d’être discret et furtif, de se fondre dans la masse et d’éviter de se faire remarquer, de faire voir qu’on était en train de tourner. Ce n’est pas la même chose quand on est avec une grande équipe, et que tout est beaucoup plus réglé et contrôlé de toute manière, comme avec The Florida Project. Je voulais utiliser la beauté et l’esthétisme qui se dégage du processus photochimique.

Pendant le tournage vous avez travaillé avec beaucoup d’enfants, est-ce que vous en avez l’habitude et comment les avez vous géré ?

Non, je n’ai vraiment pas l’habitude de tourner avec des enfants, de plus je n’ai pas forcément l’habitude de « traîner avec des enfants » s’il y a un enfant dans le même avion que moi, j’ai tendance à me dire que je vais prendre le prochain [rires]… Mais en même temps, j’aime tellement les enfants que nous avons casté, ils sont merveilleux. Brooklyn est incroyable, un vrai prodige. J’ai eu un coach d’acteur qui m’a beaucoup aidé, parce que je ne savais pas vraiment comment faire avec les enfants. Je voulais qu’ils improvisent, mais je ne pouvais pas juste demander à un enfant de six ans d’improviser. Ce coach a donc travaillé avec eux et les a fait comprendre les personnages et les situations dans lesquelles ils étaient. On a utilisé les chambres des motels pour faire des répétitions et, dans un sens, c’était un peu leur camp de vacances. Ils faisaient des exercices, des jeux, pour rendre le tout divertissant, et les garder intéressés et actifs. Avec ces bases et ayant appris leur texte, lorsqu’ils étaient sur le tournage, là, je pouvais leur demander de dévier un peu, de ne pas être trop collé à leurs répliques. Parfois, ils restaient proches de l’écrit et parfois, ils se déchaînaient, et c’était vraiment drôle à regarder. Brooklyn était vraiment douée pour ça. C’était donc vraiment intéressant de travailler avec des enfants de ce point de vue là.

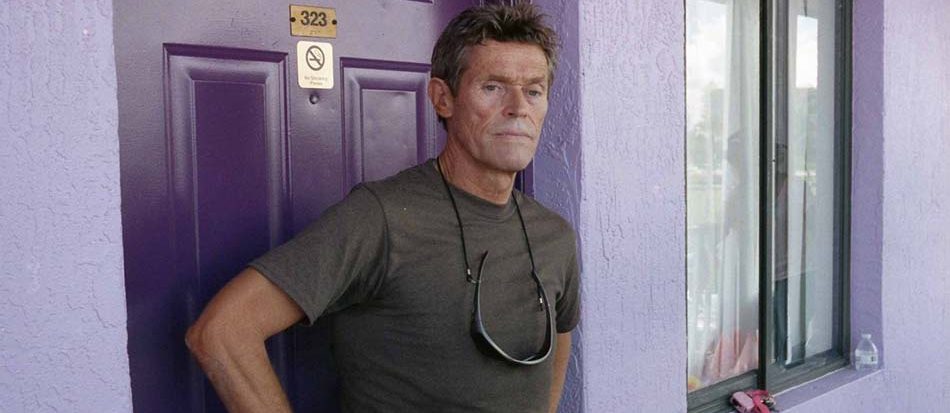

J’imagine que du coup, c’était bien plus facile de travailler avec Willem Defoe !

Oui, absolument ! Avec Willem c’était surprenant, car, en tant qu’acteur chevronné, il n’a pas besoin de beaucoup de la part du réalisateur. Il amène tellement d’expérience et une si grande capacité à comprendre les personnages. Le réalisateur n’a plus besoin que d’affiner un peu avec ce genre de personne, juste de le pousser dans la bonne direction. De plus, j’ai reçu des conseils et des avis de sa part, ce qui n’est pas forcément le cas avec des acteurs qui joueraient pour la première fois, et seraient plus similaires à de l’argile qu’il faut encore beaucoup modeler. Mais lui, il pouvait ne pas être d’accord avec ce que je disais et cela permettait de discuter. Il était formidable, gentil, et c’était très facile de travailler avec lui.

Facile à avoir dans votre film aussi ?

Oui, il voulait travailler sur le film, donc dans un sens, c’est lui qui m’a choisi ! Parce qu’il avait vu « Tangerine » et avait aimé le film.

Il semble que vous accordiez beaucoup d’importance aux couleurs de vos films ; dans « Tangerine », tout était très jaune par exemple, et ici, avec « The Florida Project », on voit beaucoup de violet apparaître à l’écran, notamment les façades du motel. Quelle relation entretenez-vous avec l’usage si fort de couleurs ?

J’ai vu qu’il y avait, pour mes deux derniers films, des couleurs qui en effet étaient importantes, car elles venaient compléter les personnages. Dans The Florida Project, la couleur vient de la palette de couleur de la Floride elle-même et de la route 192 ! C’est un cadeau pour un réalisateur, et je me devais d’en profiter. Je voyais aussi ce monde au travers des yeux des enfants d’une certaine manière, et je voulais qu’on ressente de la fraîcheur, de la nouveauté. Mon directeur de la photographie, Alexis Zabe, a été merveilleux pour réussir à capturer ces couleurs.

Oui, cela crée une atmosphère très particulière, autant sur le tournage qu’à l’écran !

Pendant très longtemps il y a eu un style un peu partout, qui marchait très bien, mais qui était adopté par tout le monde, presque sans réfléchir, et qui était supposément basé sur le réalisme, la réalité. On proposait un monde dans lequel les gens étaient en difficulté, en souffrance, dans la pauvreté, et les couleurs se réduisaient, s’appauvrissaient, tout devenait très froid. Et je crois qu’on est en train de sortir de ce moment, qui a certes marché et bien marché, surtout dans le réalisme social britannique, mais je crois que voir le monde ainsi ce n’est pas vraiment être proche de la réalité. La vie de ces gens est aussi remplie de moment de joie, on y utilise le rire pour se débrouiller, s’en sortir, et les enfants s’y amusent malgré tout ! Donc pourquoi donner un tel frein à l’image, les victimiser alors que ce n’est pas le cas ?

Vous parliez de cette approche réaliste, ce qui me questionne par rapport au montage, dans la mesure où celui-ci n’est pas toujours très chronologique, ne respecte pas les « règles habituelles » du cinéma mainstream dans un sens, un montage parfois même un peu éclaté, qui donne l’impression que vous jouez avec le spectateur…

Mon montage vient droit du cœur, et je ne veux pas suivre de structure juste parce que le public est habitué à ça et c’est comme cela qu’on raconte une histoire. J’essaie vraiment de m’éloigner des structures avec mes films, et, par rapport au cinéma européen en général, j’ai l’impression que mes films sont quand même assez structurés. Mais, aux Etats-Unis… c’est… Les gens font des commentaires sur Twitter du style : « C’est tellement bizarre ». Le public étasunien a besoin, et c’est très triste parfois, de… est-ce que vous aller écrire l’interview en français ?

Oui bien sûr !

[Rires] Ah ouf, très bien, donc oui le public américain, sans que cela concerne tout le monde évidemment, mais de manière générale, est conditionné, on leur dit tout, comment penser, et s’ils ne comprennent pas quelque chose, ils s’énervent. « Pourquoi ce n’est pas comme d’habitude ? Ça ne va pas ici ! Ils ne savent pas faire des films ces gens, ce sont des amateurs ! » [rires]. Et même si ce discours est un peu bête, je me dois de donner un peu de structure pour pouvoir atteindre la culture dominante pour faire passer un message important. Je veux quand même divertir, j’aime être diverti moi-même, rire, mais j’essaie aussi de faire quelque chose d’un peu différent, de faire ressentir au public l’impression de passer l’été avec les enfants, et les étés n’ont pas vraiment de structure à vrai dire. C’est donc un équilibre difficile à trouver.

Ce serait donc plus facile pour vous de promouvoir ce film en Europe qu’aux États-Unis ?

Pour l’instant, au Royaume-Uni, la réception critique est très bonne. Je pense que le public est content, mais j’attends encore un peu avant de me prononcer vraiment. Pour la France et la Suisse, on verra parce que le film n’est pas encore sorti (ndlr : le film sort en salle en Suisse romande le 20 décembre 2017). Je crois que dans tous les cas il y’a plus d’accueil et d’ouverture ici. Mais aux USA cela se passe plutôt bien aussi à vrai dire ; A24 (ndlr : société de production et de distribution américaine) en parle et cela passe aussi beaucoup par le bouche à oreille. Le film n’est pas lâché dans 6’000 cinémas dans le pays, mais il fait son petit chemin et vient surprendre les gens. Par exemple, les gens qui sont dans les banlieues au milieu du pays vont le recevoir plus tard, mais entre temps, ils sauront à quoi s’attendre, ils en auront entendu parler.

Vous laissez aussi pas mal de place au spectateur pour qu’il se forge sa propre interprétation. J’ai entendu dire que vous accordiez beaucoup d’importance à la fin d’un film, que c’était un moment très important pour vous, notamment dans la scène finale qui est une fin ouverte, et qui laisse place à plein de possibilités…

Oui, j’aime beaucoup les fins qui font ce genre de chose, qui laissent les gens pensifs, et je trouve génial d’avoir deux personnes qui sont allées voir un film ensemble, mais qui en ont compris des choses différentes. Cela crée une chouette discussion par après ! Dans ce film, on a suivi Mooney tout du long et elle a aussi son propre sens du questionnement, une imagination qui l’aide à voir les choses sous un angle meilleur. A son âge, elle n’est pas surchargée par les souffrances que vit sa mère, elle en est peut-être consciente ou en train d’en devenir consciente, mais pendant qu’elle vit tout cela, elle est toujours en train d’utiliser ses sens pour faire du mieux possible avec ce qu’elle a. Et par rapport à la fin du film, pour moi, c’est la même chose qui se passe avec le spectateur, car il se dit « si je veux un dénouement heureux, je dois voir la scène de manière plus abstraite, et en faire le mieux que je peux ». C’est pour cela aussi qu’on est passé sur iPhone pour filmer cette dernière séquence, pile au moment où son amie lui prend le bras pour l’emmener.

Entre « Starlet » et « Tangerine » et ce dernier film « The Florida Project », vous proposez toujours des histoires tellement différentes, et vous trouvez une manière de raconter des histoires tellement individuelles, petites dans un sens, presque du niveau du « fait divers » et vous réussissez à en faire de très bons films qui durent une heure et demie !

Merci beaucoup ! [Rires] Je pense que ces histoires ont des petits points d’accroche, elles sont centrées sur un ou deux personnages, ce sont vraiment des micro-histoires. Et c’est ce genre d’histoire qui suffit à produire un film, de quelque genre que ce soit, du moment où on arrive à trouver du financement pour le faire.

Peut-être une dernière question, qui revient sur le tout début du film, et sur cette ouverture complètement folle, sur un fond violet, à nouveau, avec en fond musical le fameux « Celebration » du groupe Kool and the Gang, qu’avez vous voulu souligner ici ?

C’est une question de contraste, comme dans tout le film d’ailleurs. Ces gens qui vivent dans cet endroit à côté de Disneyland, c’est un contraste très fort. Bien qu’il y ait aussi d’autres contrastes dans le film, ce générique de début, avant la première scène, permet d’insister sur l’ironie qui va également habiter le film : « Celebration » est vraiment la quintessence de la chanson joyeuse et entraînante, et ajoutée au mur du motel violet, cela crée un contraste fort et une ironie très particulière. C’est quelque chose que je savais que je voulais faire dès le début du projet.

USA – 2017 – 115 Min. – Comedy

Réalisateur: Sean Baker

Acteur: Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Valeria Cotto, Bria Vinaite, Caleb Landry Jones

Filmcoopi

20.12.2017 au cinéma